Памятник М.Ю. Лермонтову

На невских берегах известно более двух десятков мемориальных лермонтовских адресов. Одно из них – бывшее Николаевское кавалерийское училище (в прошлом – Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров), куда Лермонтов поступил в 1832 году по рекомендации родственника. Такая смена карьеры соответствовала желаниям его бабушки. По роковому стечению обстоятельств чуть позже в эту же Школу поступил Николай Мартынов.

До 1839 года заведение располагалось на Исаакиевской площади (ныне здесь находится Мариинский дворец), потом переехало к Обводному каналу, на Ново-Петергофский проспект. Хотя Михаил Юрьевич в новом здании никогда не бывал, Николаевское училище чрезвычайно бережно относилось к его памяти. В 1883 году здесь организовали первый в России Лермонтовский музей, ставивший своей задачей «собрать всё, что только было есть и будет найдено, напечатано и приведено в известность относительно личности и деятельности М.Ю. Лермонтова».

В 1907 году с инициативой о сооружении в Санкт-Петербурге памятника М. Ю. Лермонтову выступил генерал-майор Л. В. Де-Витт - начальник Николаевского кавалерийского училища в 1905-1910 годах. Он же возглавил Комитет по созданию монумента. Памятник предполагалось установить на Ново-Петергофском проспекте перед зданием училища.

Городская Дума поручила членам Комитета вести все денежные и творческие дела. Первый тур конкурса проектов будущего монумента, в котором могли принять участие все желающие, результатов не дал. Между тем сбор пожертвований на строительство шёл весьма хорошо. Жертвовали и бывшие воспитанники Николаевского училища, и правительственные организации, и частные лица…

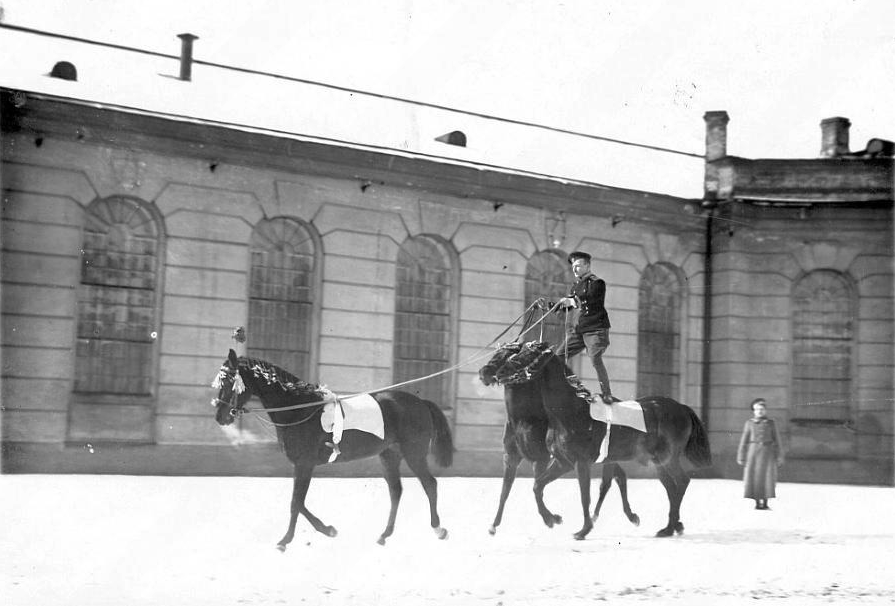

Сбор средств стал делом чести и для тогдашних воспитанников Николаевского училища. С разрешения начальства, юнкера (эскадрона и казачьей сотни) три дня подряд устраивали в Михайловском манеже конноспортивные праздники. Билеты продавались от 50 копеек и выше, однако некоторые, зная, куда пойдут деньги, платили за билет 10-15 рублей.

На этих праздниках воспитанники показывали своё искусство в вольтижировке, джигитовке и многих других упражнениях на лошадях и гимнастических снарядах. Номера исполнялись настолько красиво и легко, что превосходили трюки цирковых артистов. Петербуржцы буквально ломились в манеж, публика не только сидела, но и стояла в проходах. Гремели оркестры, аплодисменты, крики – браво, брависсимо, бис…

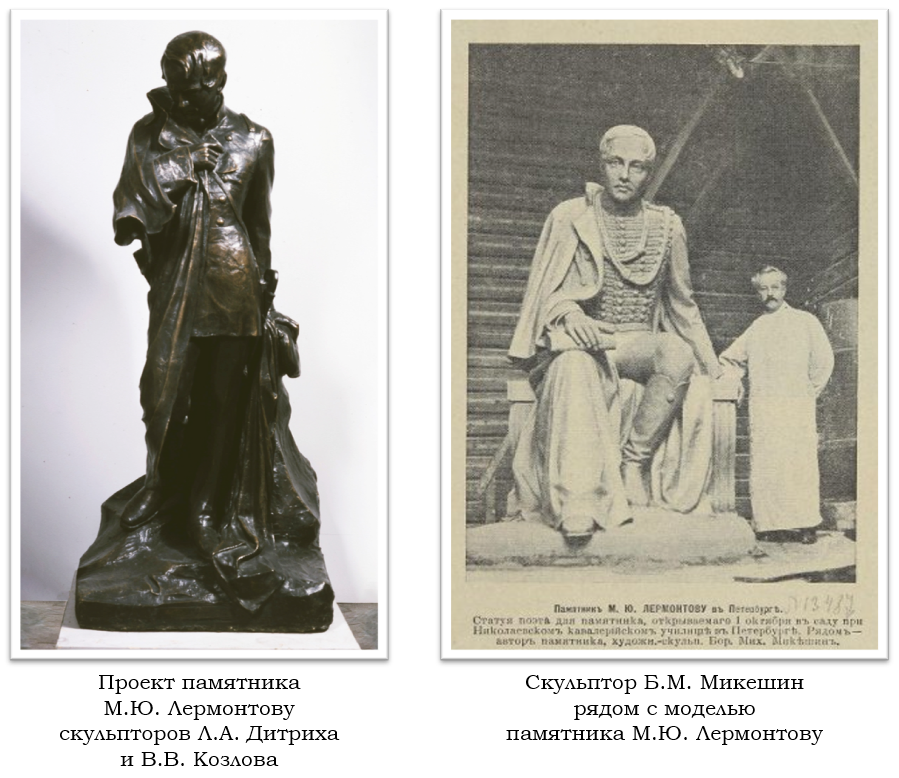

Также деньги были дарованы императорской семьей, а Николай II лично уделял этому памятнику большое внимание. Лучшим во втором туре признали проект скульпторов Л. А. Дитриха и В. В. Козлова: Лермонтов, завернувшись в шинель, с непокрытой опущенной головой стоит на высоком постаменте в виде скалы. Однако император одобрил проект скульптора Б.М. Микешина, авторство которого скрывалось под девизом «Полигимния и Марс». Эта работа заняла второе место по результатам конкурса.

Лучшим во втором туре признали проект скульпторов Л. А. Дитриха и В. В. Козлова: Лермонтов, завернувшись в шинель, с непокрытой опущенной головой стоит на высоком постаменте в виде скалы. Однако император одобрил проект скульптора Б.М. Микешина, авторство которого скрывалось под девизом «Полигимния и Марс». Эта работа заняла второе место по результатам конкурса.

Борис Михайлович Микешин, сын известного живописца, графика и ваятеля, академика Михаила Осиповича Микешина, специального художественного образования не получил и всю жизнь оставался талантливым дилетантом. Но, имея такого отца, он с детства находился в окружении самых великих деятелей искусства того времени, что не могло не повлиять на его мировосприятие.

В молодости довелось ему поработать банковским служащим в провинции, в 1904-1905 годах, во время Русско-Японской войны, сражался добровольцем в Манчжурии. Как скульптор-монументалист Микешин впервые заявил о себе в 1908-м, когда выиграл конкурс на памятник «Павшим при штурме турецкой крепости Карс», который был впоследствии воздвигнут.

В пояснительной записке к проекту лермонтовского монумента Борис Михайлович, между прочим, указывал: «Несмотря на более чем незначительную сумму (30 000 р.), ассигнованную Комитетом на сооружение памятника, автор решил скомпоновать проект возможно богаче, чтобы памятник был небанален и достоин великого поэта».

Для Бориса Микешина работа над памятником стала очень сложной задачей. Многочисленные недоброжелатели обвиняли его в отсутствии академического образования и непрофессионализме. Разногласия с комиссией привели к значительным изменениям во внешнем виде как бронзовой скульптуры, так и монумента в целом. Изначально скульптор планировал установить постамент из белоснежного гранита, а на Лермонтова надеть сюртук, который бы больше гармонировал с концепцией памятника. Но под давлением членов комитета изменил цвет пьедестала на красный, а сюртук - на мундир гусара.

Торжественная закладка памятника состоялась 1 октября 1913 года начальником военно-учебных заведений, великим князем Константином Константиновичем, известным как поэт К. Р. После традиционного молебна гости проследовали в Белый (актовый) зал училища, где в глубине на возвышении вся увитая зеленью стояла гипсовая позолоченная модель памятника в натуральную величину. Эту модель несколько месяцев перед тем держали на месте, предназначенном для монумента, дабы каждый мог ознакомиться с будущим сооружением.

Церемонию посетил академик П.П. Семёнов-Тянь-Шанский, бывший воспитанник Николаевского училища, прославленный учёный, член Государственного Совета. Пётр Петрович оставался в ту пору единственным из живущих, кто видел Лермонтова – было это в 1837 году. Десятилетний мальчик сначала повстречал Михаила Юрьевича у гроба А. С. Пушкина, на Мойке, 12; несколько позднее в гостях у своего дяди. Своими воспоминаниями Семёнов-Тянь-Шанский и поделился с гостями торжества. Также было объявлено о решении городской Думы переименовать Ново-Петергофский проспект в Лермонтовский, что было оправдано и проживанием здесь Лермонтова в доме 8/10.

Открыть монумент предполагали в первых числах октября 1914 года – к столетию со дня рождения Лермонтова. Однако все планы нарушила начавшаяся Первая мировая война. Б.М. Микешин тогда по заказу дирекции Кавказских Минеральных Вод работал ещё над одним памятником поэту – обелиском на месте трагической дуэли близ Пятигорска.

Но установка монумента стала делом чести для выпускников училища. И к 75-летию со дня гибели Михаила Юрьевича, 9 мая 1916 года, состоялось открытие и освящение памятника. В этом же году Ново-Петергофский проспект получил новое название - Лермонтовский.

В тот день были открыты еще и памятники Мусоргскому, Слепцову и Семенову-Тян-Шанскому (его не стало в феврале 1914 года). Вот как описывает это событие петербургская (или точнее – петроградская) пресса: «Сегодня в Николаевском кавалерийском училище двойное торжество: открытие памятников четырем славным питомцам училища: Лермонтову, Мусоргскому, Слепцову и Семенову-Тян-Шанскому, и освящение и открытие нового помещения исторического музея бывших питомцев училища <…> Торжество началось в 10 ½ часов утра литургией и молебствием, к началу которого изволили прибыть: великая княгиня Мария Павловна, великий князь Борис Владимирович, князь Гавриил Константинович. – воспитанники училища. – свиты Его Величества князь Багратион-Мухранский, начальник военно-учебных заведений ген. Забелин и много бывших воспитанников училища <…> Литургию и молебен прекрасно пел хор юнкеров сотни (казаки), под управлением предводителя пения в училище А. Николова»..png)

Общая композиция монумента произвела огромное впечатление. Скульптура высотой 1,75 метра покоилась на пьедестале из красного полированного гранита (высота постамента- 2,05 метра). Михаил Юрьевич был изображён сидящим на парковой скамье в полной гусарской форме и небрежно накинутой на плечо шинели. Правой рукой он придерживает на колене закрытую книгу; Лермонтов, будто только что оторвался от чтения и устремил вдаль задумчивый и мечтательный взгляд. Надо, безусловно, признать, что подобный памятник выглядит более подходящим для Петербурга, чем романтический образ поэта, стоящего на скале.

На пьедестале из красного полированного гранита бронзовый барельеф с доспехами, лирой и венком. Под ним — надпись накладными буквами: «М. Ю. / Лермонтову / 1814—1841». Ниже — бронзовая морда льва. На обратной стороне пьедестала перечислены основные произведения Лермонтова: «Демон», «Ангел», «Бородино», «Герой нашего времени», «Песня про купца Калашникова», «Пророк», «Отчизна», «Валерик», «Мцыри», «Спор». По сторонам от постамента – гранитные же полукруглые скамьи, заканчивающиеся декоративными светильниками на львиных лапах.

Отливка бронзовых деталей произведена на заводе Карла Робекки, располагавшемся в Санкт-Петербурге. В 2009 году памятник был отреставрирован. В 2016 году отмечали 100-летний юбилей со дня его открытия.

Основано на материалах: Госкаталог, авторские фото (гл. библиотекарь М.В. Муравьева)