Семья Игоря Курчатова

В 1927 году в жизнь Курчатова вошла Марина. Сестра друга и товарища по работе – Кирилла Дмитриевича Синельникова, позже – украинского академика и директора Института, навсегда связавшего свою научную судьбу с деятельностью Курчатова. Мария (назвавшаяся Мариной после смерти отца и матери в 1917-1918 гг.) родилась 14 апреля 1895 года. Она была дочерью земского врача из Павлограда, была хорошо образована, училась музыке и языкам, окончила гимназию с серебряной медалью. О детстве у нее сохранились грустные воспоминания. Она росла молчаливой, замкнутой и очень застенчивой, одевалась старомодно, из-за чего подвергалась насмешкам сверстников.

Курчатова Марина Дмитриевна узнала студентом первого курса, когда он познакомился с ее братом в Симферополе (в 1922 году). Игорь Васильевич вначале придумывал причины, чтобы зайти к Кириллу: за конспектами или за помощью по заданиям. Из воспоминаний Марины Дмитриевны: «Пришел очень худенький стройный юноша в холщовой рубашке навыпуск, подпоясанный ремнем, очень ярко-румяный, с [темными] [волосами], яркими глазами. Кирилл Дмитриевич сказал: „Товарищ Игорь Курчатов, застенчивый“».

Расстались они в 1923 г., а в 1925 г. вновь встретились в Ленинграде и через два года поженились. Свадьба состоялась 3 февраля 1927 г. На торжестве были друзья-физтеховцы, в роли шафера – Н.Н. Семенов. Марина Дмитриевна в то время очень любила оперетту, а Игорь Васильевич – оперу. Вместе с Кириллом Дмитриевичем он подтрунивал над возлюбленной: „Будем ходить в оперетту, пока ей не надоест“. Свадьбу отпраздновали „Евгением Онегиным“. Устроили вечер, много юмора, куплетов.

Вскоре Марина Дмитриевна ушла с работы, природная застенчивость не позволяла ей спокойно уживаться в женском коллективе. Зато дома она стала гостеприимной и приветливой хозяйкой, старалась уделить тепло всем, кто у них бывал. Современники утверждали, что, если бы рядом с отцом ядерного проекта была другая женщина, он вряд ли стал бы столь выдающимся человеком. Она интуитивно чувствовала и хорошо знала тяжесть лежавшего на нем огромного дела. О многом догадывалась, переживала, тревожилась.

Сохранились письма Игоря Васильевича Марине Дмитриевне и ее к нему — трогательные и нежные, полные любви и заботы, — за три десятилетия с 1926 по 1958 год. «Сегодня очень грущу по тебе. Ездили сегодня мимо острова, где цыгане кричали о тебе: „Марина, Марина!“ Вообще без тебя очень скучно, и только солнце и вода частично возмещают потерю», - рассказывал он в одном из писем.

Все эти годы она была для него любящей и справедливой, радостной и щедрой, приветливой и деликатной. Такой вспоминают ее друзья и соратники Игоря Васильевича, их родственники. Когда удавалось, они вместе посещали симфонические концерты, оперу, ее любимую оперетту. Особенно любили музыку Рахманинова, Чайковского, Сибелиуса, Брамса, Шопена, Мусоргского, Глинки, Бородина. Слушали ее и в концертных залах, и дома, крутя граммофонные пластинки, которые собирали. Имевшая музыкальное образование, Марина Дмитриевна и сама часто играла классику, а Игорь Васильевич и брат ее Кирилл Дмитриевич, иногда подыгрывая, составляли ей компанию.

Марина Дмитриевна родилась 14 апреля в Вербную неделю, поэтому на столе в доме Курчатовых всегда стояла в вазе весенняя ветка вербы, а Игорь Васильевич называл свою супругу «Вербочкой».

Чаще всего супруги Курчатовы проводили досуг за чтением. Библиотеку Игорь Васильевич начал собирать еще в 1920-е годы. Находил и покупал на развалах редкостные книги и для себя, и для жены – и тогда подписывал: «Дорогой Мурочке». В его обширной библиотеке — более 3500 томов — были собрания сочинений философов и политических деятелей прошлого, энциклопедии, сказки, сочинения русских и зарубежных писателей, научные книги. На полках книжных шкафов в доме Курчатовых — Гомер и Гораций, Пушкин, Лермонтов и Шекспир, Шелли и Гейне, книги о Сезанне и Репине, Арктике и Сахаре; Адам Смит и Дени Дидро, политэкономия, научная фантастика.

Марина Дмитриевна делала для мужа выписки по истории Англии, исторические заметки о Лондоне (когда он собирался туда). Любила и хорошо знала творчество английских писателей: Теккерея, Стивенсона, Киплинга, Шоу, Уэллса, Голсуорси и др. Любила русскую классическую литературу и поэзию Серебряного века. Особый интерес проявляла к произведениям Достоевского и Сологуба, на страницах которых остались ее пометки.

Этих двух разных и в то же время очень близких людей отличало подлинное милосердие. Своих детей у них не было, но они заботились и сострадали чужим, часто незнакомым, никого не оставляли в нужде. Гонорары за книги и выступления в печати, поступления от премий перечислялись детям. Первый детский сад Института атомной энергии и детский дом на Пехотной улице в Москве были построены на Ленинскую, Сталинскую и другие премии Курчатова. Делали это супруги тайно, никому не говоря.

Главным качеством мужа Марина Дмитриевна считала доброжелательность.

Они любили путешествовать. В 1930-е годы часто отправлялись на Урал, на родину Игоря, к родным в Уфу на лечение кумысом, в Крым, на Кавказ. В молодости часто ездили «дикарями», из-за Игорь Васильевич болел, позднее отдыхали только в санаториях, где Курчатов постоянно находился под присмотром врачей.

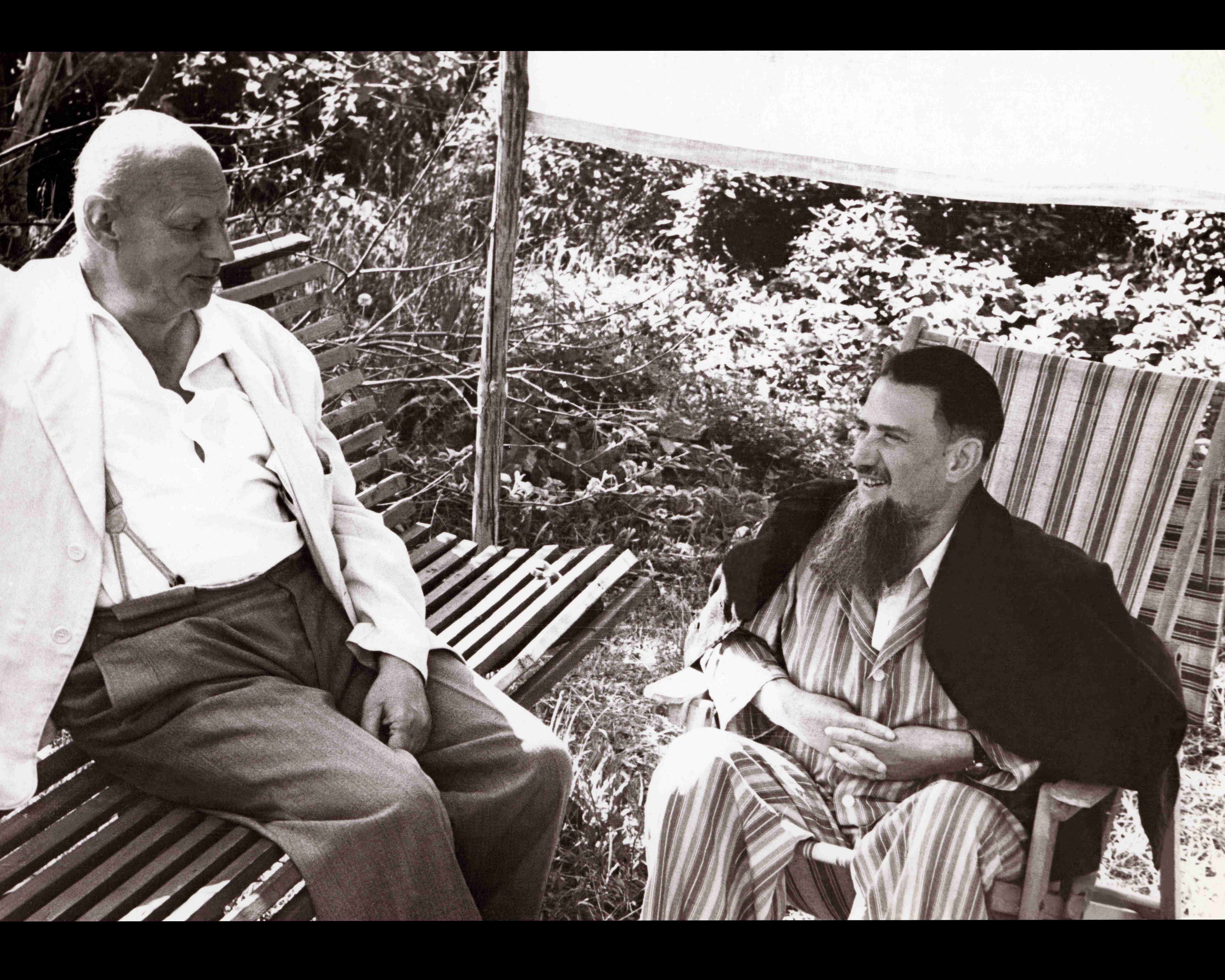

В 1949 году после удачного завершения работ по созданию атомного оружия правительство подарило Курчатову земельный участок в Крыму. Так появилась дача Курчатова в Крыму. Работая над атомной проблемой, Игорь Васильевич более десяти лет не был в отпуске. Только в 1950 году у него появилась такая возможность. Он прибыл в Крым и провел в санатории «Нижняя Ореанда» целый месяц. Сотрудники здравницы рассказывали, что Игорь Васильевич занимался спортом — греблей, плаванием, гимнастикой. Любил прогуляться по лесным и горным тропам.

Активный и любознательный Курчатов обнаружил легкодоступный и чрезвычайно живописный подъем на вершину горы Ай-Петри и шел во главе группы отдыхающих по открытому им маршруту не один раз. Путь сохранился под названием «тропы Курчатова» - согласно постановлению Ялтинского горсовета в 1960-е годы.

Марина Дмитриевна Курчатова была женщиной большого ума и горячего сердца, мудро оберегавшей силы и творческую энергию Игоря Васильевича — так о ней говорили и говорят все знавшие ее.

После его кончины она очень горевала. Переписывалась с его друзьями и учениками. Привязалась к детям из подшефного детского сада. Принимала их у себя в доме, читала им, учила вышивать, вязать. Она видела, что дети нуждаются в ласке. И сама не хотела пустой жизни, хотела быть нужной и полезной…

Незадолго до ухода, перебирая и обдумывая события прошлого, Марина Дмитриевна записала: «Жили мы с Игорем Васильевичем дружно и согласно, глубоко понимали друг друга, как в дни радости, так и в годы трудные… Работал Игорь Васильевич всегда увлеченно, страстно, не заботясь о здоровье и отдыхе… И моя забота была сделать все для его отдыха, восстановления сил и далеко не крепкого здоровья… Мне кажется, что я достигла той цели, к которой стремилась, — всемерно помогать любимому человеку».

Марины Дмитриевны не стало 11 марта 1969 года. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище в Москве.