"Главная геофизическая обсерватория, мирный пейзаж, предвещающий бурю..."

Автор:

Гусаренко Диана,

студентка группы ОУИТб-Г02-24-1,

направления Государственное и муниципальное управление,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Руководители:

Владимирова Наталия Андреевна,

ассистент кафедры Медиакоммуникаций и рекламы;

Емельянова Наталья Вячеславовна

директор библиотеки,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

"Главная геофизическая обсерватория, мирный пейзаж, предвещающий бурю..."

История Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени А.И. Воейкова – это не просто история научного учреждения, это часть истории России, тесно переплетенная с ее судьбой. В рамках реализации проекта Минобрнауки России «Без срока давности» и серии публикаций «Научный полк» мы заглянем в героическое прошлое научного учреждения. Основанная в 1849 году, ГГО быстро стала ведущим центром изучения атмосферных явлений, климата и разработки методов прогнозирования погоды. До войны ученые-геофизики кропотливо собирали данные, анализировали процессы, создавали модели, казалось бы, далекие от суровой реальности. Имя Александра Ивановича Воейкова, выдающегося климатолога, обсерватория заслуженно носит с 1932 года. Никто не мог предположить, что знания, накопленные в мирных лабораториях, станут оружием в борьбе за жизнь в блокадном Ленинграде. Начало войны разделило жизнь города на «до» и «после». Ленинград оказался в кольце врага, и ГГО, несмотря на огромные трудности, продолжила свою работу, но уже в новом, военном режиме. Её деятельность приобрела стратегическое значение для обороны и выживания города. Ученые, рискуя жизнью, стали солдатами научного фронта.

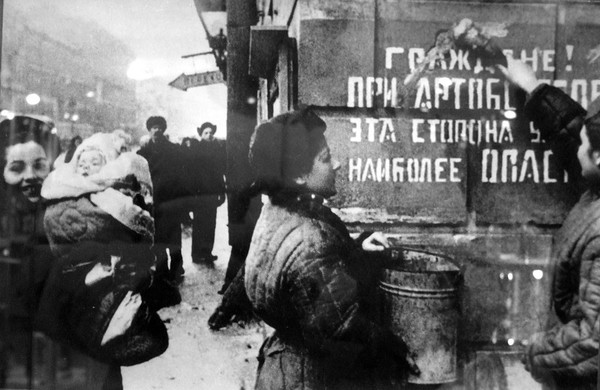

Начало войны разделило жизнь города на «до» и «после». Ленинград оказался в кольце врага, и ГГО, несмотря на огромные трудности, продолжила свою работу, но уже в новом, военном режиме. Её деятельность приобрела стратегическое значение для обороны и выживания города. Ученые, рискуя жизнью, стали солдатами научного фронта.

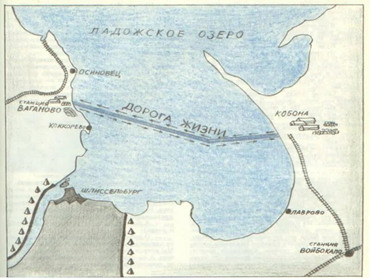

Основная задача ГГО – прогнозирование погоды – приобрела особую важность. Авиация, артиллерия, флот – все зависели от точных метеопрогнозов. Под постоянными обстрелами и бомбежками сотрудники обсерватории продолжали вести наблюдения, анализировать данные и передавать информацию военным. Каждая сводка о тумане, гололеде, силе ветра имела решающее значение для успешного проведения операций.  Единственной ниточкой, связывающей Ленинград с «большой землей», была «Дорога жизни» через Ладожское озеро. Ученые ГГО, используя знания о свойствах льда и климатических особенностях региона, разрабатывали методики прогнозирования состояния ледового покрова. Они определяли безопасную толщину льда, скорость движения техники, места прокладки трассы. Благодаря их расчетам, тысячи тонн продовольствия, боеприпасов и эвакуированных ленинградцев смогли пройти по «Дороге жизни».

Единственной ниточкой, связывающей Ленинград с «большой землей», была «Дорога жизни» через Ладожское озеро. Ученые ГГО, используя знания о свойствах льда и климатических особенностях региона, разрабатывали методики прогнозирования состояния ледового покрова. Они определяли безопасную толщину льда, скорость движения техники, места прокладки трассы. Благодаря их расчетам, тысячи тонн продовольствия, боеприпасов и эвакуированных ленинградцев смогли пройти по «Дороге жизни». Голод был страшным спутником блокады. Горожане пытались выращивать овощи прямо в городе и в парках. Ученые ГГО, адаптируя свои знания к блокаде, давали рекомендации по срокам посева, полива, защите растений от заморозков. Эти советы помогали увеличить урожайность и хоть немного облегчить продовольственную ситуацию.

Голод был страшным спутником блокады. Горожане пытались выращивать овощи прямо в городе и в парках. Ученые ГГО, адаптируя свои знания к блокаде, давали рекомендации по срокам посева, полива, защите растений от заморозков. Эти советы помогали увеличить урожайность и хоть немного облегчить продовольственную ситуацию.

Даже в условиях крайней нужды, ученые ГГО продолжали научные исследования. Они изучали влияние блокады на микроклимат города, загрязнение атмосферы, распространение звука (важно для ПВО). Эти исследования не только помогали решать текущие задачи, но и стали основой для будущих научных работ. Часть сотрудников ГГО была эвакуирована, но многие остались в городе, продолжая свою работу. Эвакуированные ученые работали в других регионах, обеспечивая метеоинформацией военные объекты. После снятия блокады они вернулись в Ленинград и приняли активное участие в восстановлении обсерватории.

Часть сотрудников ГГО была эвакуирована, но многие остались в городе, продолжая свою работу. Эвакуированные ученые работали в других регионах, обеспечивая метеоинформацией военные объекты. После снятия блокады они вернулись в Ленинград и приняли активное участие в восстановлении обсерватории.

Герои в белых халатах: Память о подвиге. Рассказывая о работе ГГО в блокаду, нельзя забыть о конкретных людях. Многие из них не дожили до Победы, став жертвами голода и бомбежек. Их имена должны быть увековечены в памяти потомков. Необходимы подробные исследования биографий таких ученых, как Александр Васильевич Вознесенский, руководивший обсерваторией в это тяжелое время. Важно помнить геофизиков, метеорологов, климатологов, техников и лаборантов, которые, несмотря ни на что, продолжали выполнять свою работу. "Возвращение к жизни: сотрудники ГГО после снятия блокады, готовые к новым свершениям"

"Возвращение к жизни: сотрудники ГГО после снятия блокады, готовые к новым свершениям"