Как ленинградские физики спасли «Дорогу жизни»

Как ленинградские физики спасли «Дорогу жизни»

Вновь озноб ледяной волной,

Будто ток, пробежит по телу,

Если кто-то передо мной

На снегу поскользнётся белом.

Он, поднявшись, снежок стряхнёт.

Ни о чём у меня не спросит…

А меня на блокадный лёд

Снова память моя отбросит…

Юрий Воронов

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики создана команда, которая принимает участие в проекте Минобрнауки России «Научный полк». Эта инициатива призвана сохранить историческую память о высшей школе и отечественной науке в военные и послевоенные годы.

Команду возглавляют преподаватель истории Наталия Андреевна и директор библиотеки университета Наталья Вячеславовна, которые решили заинтересовать ребят изучением истории Великой Отечественной войны и почувствовать связь с прошлым, осознать важность вклада науки и образования в Победу.

Участники проекта знакомятся с различными аспектами жизни и деятельности студентов, преподавателей и научных работников в блокадный период. Изучают биографии ученых и студентов, которые ушли на фронт или работали в тылу. Рассматривают конкретные научные проекты и технологии, разработанные в годы войны, и то, как они повлияли на ход военных действий и на послевоенное восстановление страны. Узнают о роли университетов и научно-исследовательских институтов (НИИ) в подготовке кадров для оборонной промышленности. Понимают, как война повлияла на жизнь студентов и преподавателей. Осознают, как они поддерживали друг друга и свои семьи в это тяжелое время. Выясняют, как память о тех, кто работал и учился в годы войны, сохраняется сегодня.

Инициативная группа студентов посещает известные НИИ Санкт-Петербурга и создает статьи о работе ученых и исследователей, которые в годы войны трудились на благо страны.

Очерки и эссе наших студентов отражают, как наука и образование продолжали существовать в условиях блокады Ленинграда и каким образом ученые вносили свой вклад в борьбу за выживание города и страны. Студенческие работы увековечивают память о тех, кто внес значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Мой материал посвящен ученым Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе (ФТИ) в Ленинграде, который сыграл важную роль в научной жизни города, особенно в годы блокады.

Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе является одним из крупнейших научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии. Институт был основан в 1918 году Абрамом Федоровичем Иоффе, возглавлявшем его в течение нескольких десятилетий. С 1960 года институт носит имя этого выдающегося ученого и организатора науки. Здесь начинали свою научную карьеру и получили путевку в мировую науку будущие нобелевские лауреаты Н. Н. Семенов, Л. Д. Ландау, П. Л. Капица, И. Е. Тамм, Ж. И. Алферов.

Мы отправились нашей группой в Физтех, где нас познакомили с музеем и рассказали о роли ученых в Великой Отечественной войне.

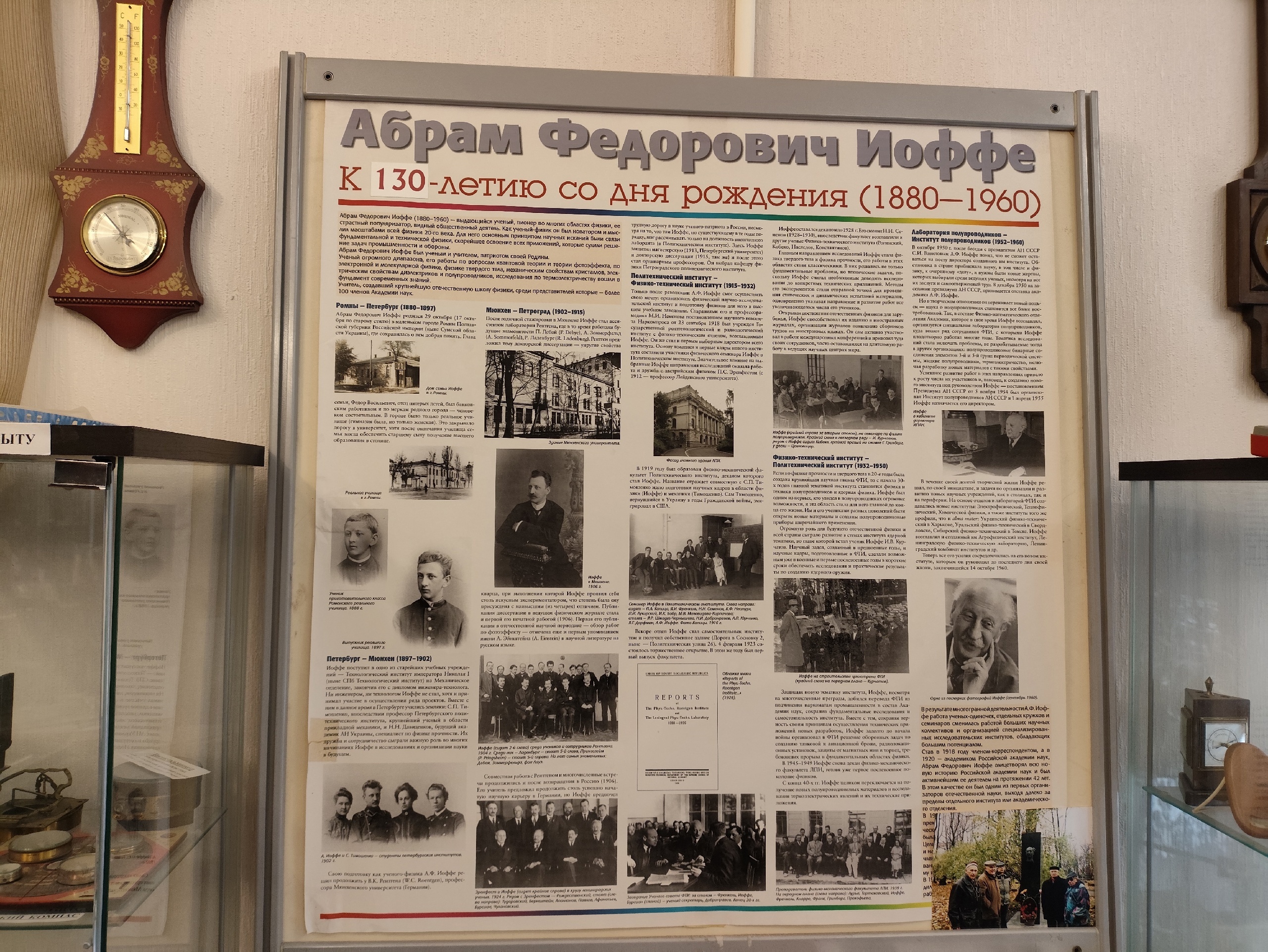

На втором этаже главного здания Физтеха находится мемориальный музей Абрама Федоровича Иоффе, который работал более 30 лет (1918‒1950 гг.) будучи бессменным директором созданного Института.

Музей организован в 1989 году по инициативе Жореса Ивановича Алферова. Открытие состоялось 23 сентября (в день рождения Физтеха) и было приурочено к 110-й годовщине со дня рождения А.Ф. Иоффе. На церемонии открытия присутствовал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Художественное оформление осуществил художник Энгель Насибулин.

Помещение музея немногим более 22 кв. м. В небольшом пространстве собраны подлинные предметы, принадлежавшие академику А. Иоффе. Справа от входа на стене - 6 фотографий, на которых запечатлены встречи А. Иоффе с ведущими физиками мира: П. Эренфестом, Ч. Раманом, Л. Бриллюэном, Н. Бором, А. Эйнштейном, Д. Франком, В. Шокли, Ирэн и Жолио Кюри. На полках - физические приборы, принадлежащие академику и его сотрудникам: вольтметр, 2 потенциометра, милливольтметр, термобатарея, модель магнита, 2 размыкателя («ключа»). Эти приборы - то немногое, что осталось из предметов, привезенных из командировок в Германию в 1921‒1924 гг.

Осенью 1940 года в дни празднования 60-летия Абрама Федоровича научным сообществом страны был организован юбилейный семинар в форме капустника с использованием кукол, изображающих ведущих физиков мира. Куклы были изготовлены мастерами Ленинградского театра марионеток им. Е. Деммени. Кукла «Поль Дирак» была передана в музей вдовой профессора М.М. Бредова – Натальей Алексеевной Ильинской.

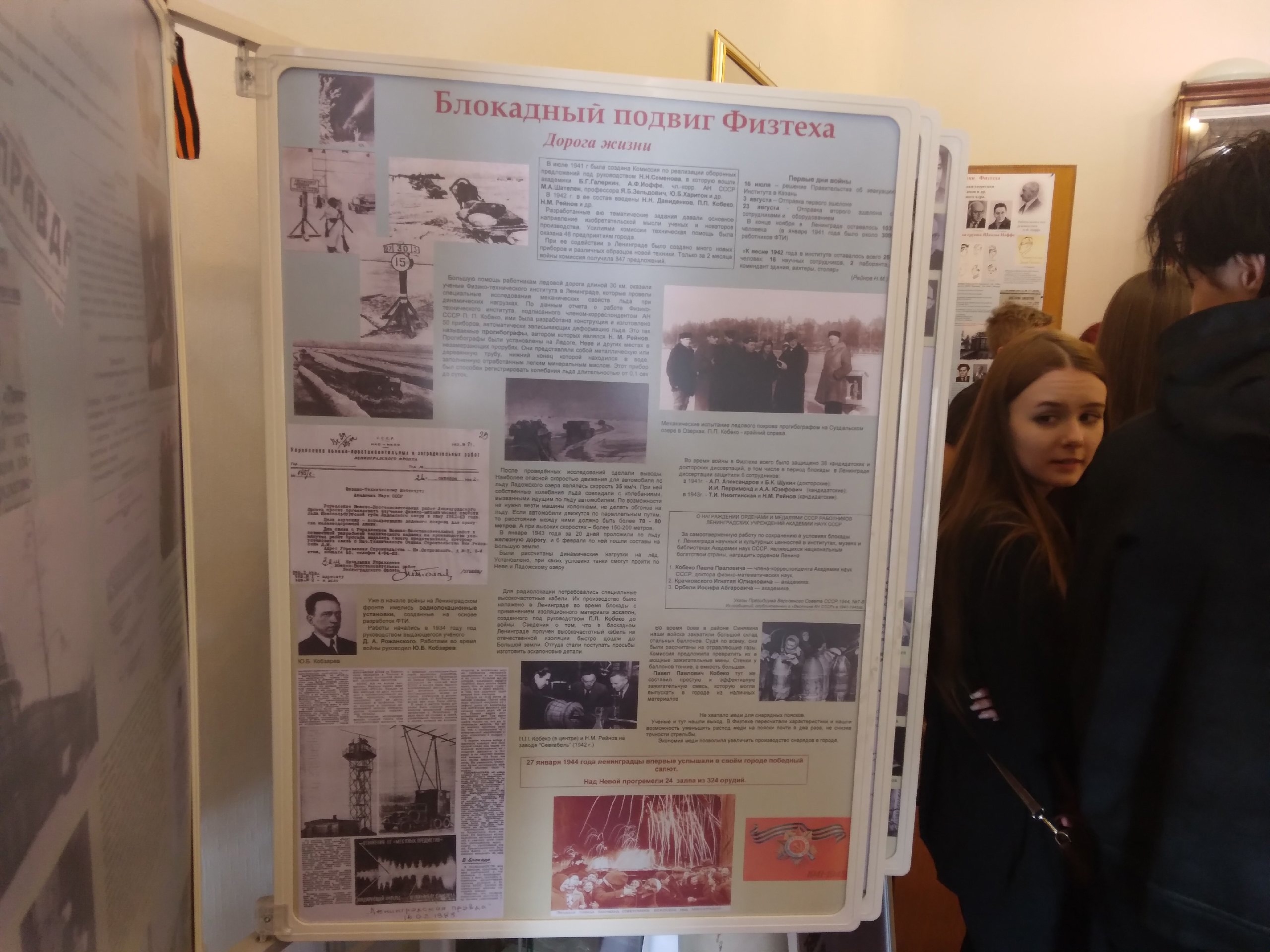

В этом же музее находятся блокадная экспозиция, рассказывающая о том, как Физтех не только сохранил свои научные традиции, но и активно участвовал в разработке технологий, необходимых для фронта.

Мало кто знает, что научной группой Физтеха были проведены исследования статистических и динамических нагрузок на лед «Дороги жизни».

Знаменитая дорога жизни начала функционировать в 3-й декаде ноября 1941 года. По льду толщиной 10-18 см. вначале был направлен конный обоз, затем автоколонна. В первые две недели потеряно более 100 машин. Для обеспечения надежной работы этой трассы была создана физтеховская научная группа под руководством Павла Павловича Кобеко. Восемь научных работников: А. Н. Арсеньева, Н. С. Иванова, В. А. Иоффе, Ф. И. Марей, С. В. Кобеко, Н. М. Рейнов, А. Р. Шульман.

Физтеховцами были исследованы воздействия статистических и динамических нагрузок на лед. Определялась прочность льда, скорость безопасного движения, продолжительность стоянок, интервалы между машинами, расстояния между встречными потоками, зависимость всех этих характеристик от температуры воздуха и толщины льда. Оказалось, что имеющихся сведений о физических параметрах льда было недостаточно для ответа на эти вопросы, особенно в области динамических нагрузок. Кроме того, не было ни методик, ни приборов, от лабораторных испытаний отказались из-за срочности работы. Ладожское озеро грозное и коварное…

Когда началось интенсивное движение, возник ряд явлений, обернувшихся катастрофами: тяжело груженые машины проходили трассу благополучно, а более легкие, вывозившие из города людей, нередко проваливались.

Следовало понять закономерности деформации льда. Опыты ставились не на образцах, а на естественном ледовом покрове большой площади.

П.П. Кобеко выдвинул идею создания самописца, регистрирующего колебания льда. Н. М. Рейнов придумал конструкцию. Над созданием прибора много работал Ф. И. Марей. Прибор для регистрации колебаний льда и исследования деформации ледового покрова, автоматически регистрировавший происходящие во льду процессы продолжительностью от одной десятой секунды до суток, сделали из старых телеграфных аппаратов, а вместо станины приспособили подставку из ограды парковых газонов и основание ножной швейной машины. Его назвали прогибограф.

В институте создали более 50 таких приборов. Прибор обеспечивал автоматическую запись колебаний льда при нагрузках. На основании исследований были составлены «Правила движения по ледовой дороге», выделен интервал наиболее опасных скоростей движения (20-40 км/ч, самой опасной скоростью оказалась - 35 км/ч), совпадающих со скоростью распространения волны подо льдом. Время затухания водяной волны определяло временные интервалы между машинами (3 мин.), расстояния между потоками (не менее 150-200 м. при быстром движении, 60-70 м. – при медленном), указано опасное возрастание амплитуды вблизи берега в связи с отражением волны (статья о приборе для измерения деформаций ледяного покрова была напечатана Н. М. Рейновым в конце 1943 года).

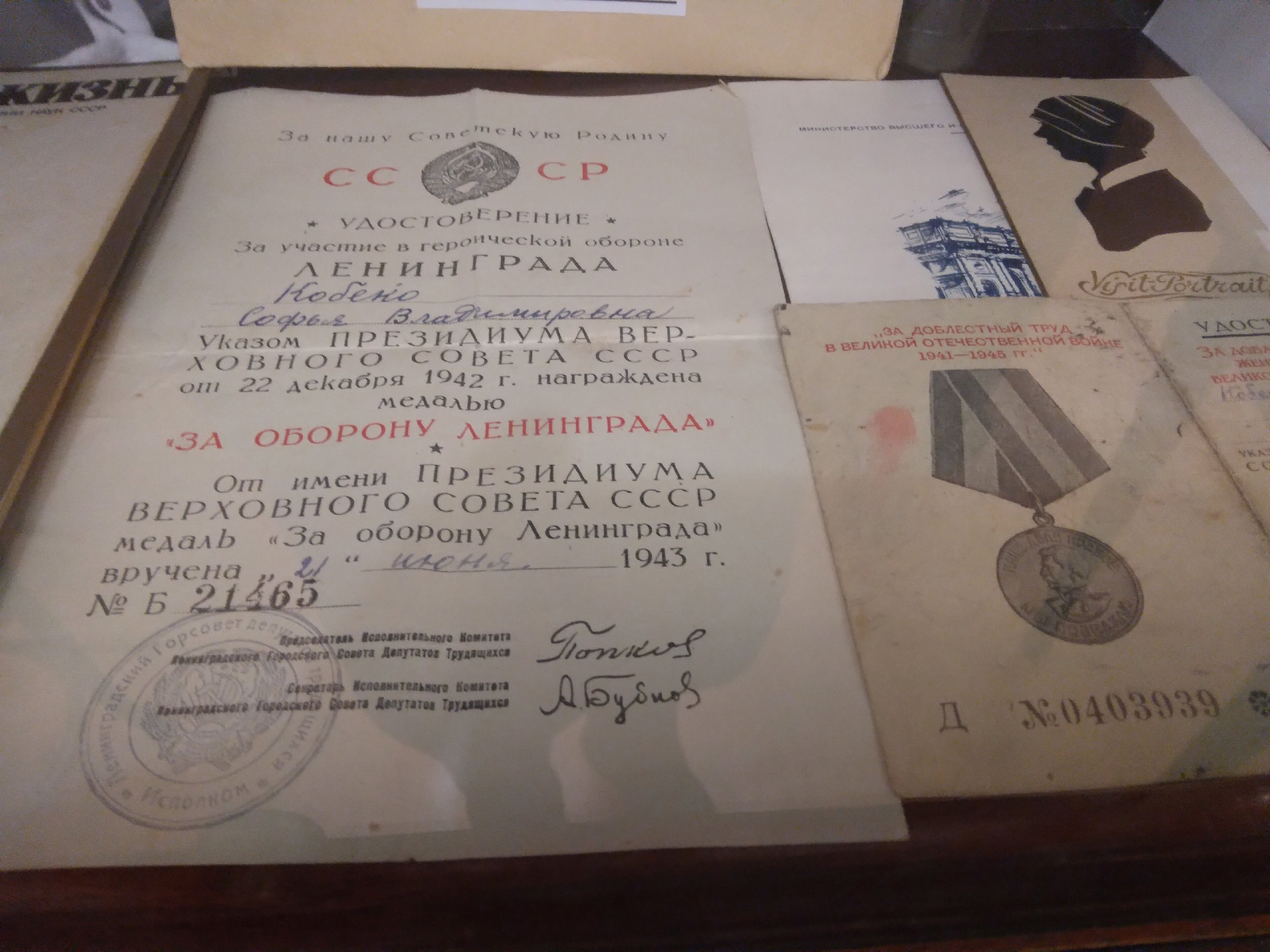

Прогибографы работали в любую погоду, при сильном ветре, в мороз, в снегопад, даже покрываясь льдом. Для их непрерывной работы необходимо было создать незамерзающие проруби. Их конструкцию предложила жена ученого Софья Владимировна Кобеко. Эти проруби не замерзали даже при температуре ниже минус 40 градусов по Цельсию.

Ученые доказали, что провалы движущихся машин под лед возникали вследствие резонанса, в результате которого и разрушался ледовый покров. Контрольные испытания прибора проходили на Суздальском озере.

Ледовая трасса работала 152 дня, до 24 апреля 1942 года. Трасса не имела аналогов в мировой истории военного и гражданского строительства. Прогибограф был также использован для регистрации прогибов деревянного моста через Неву зимой 1942 - 1943 года, а позже для реализации перевозки в железнодорожных составах танков и другой военной технике по ледяному покрову Невы во время наступления наших войск при прорыве и снятии блокады Ленинграда.

Расчеты П. П. Кобеко оказались ценными при переброске из Ленинграда на восточный берег бригады тяжелых 52-тонных танков КВ. Танки шли своим ходом, преодолевая трещины шириной до 2 м.

По свидетельствам очевидцев, устройство было простым до гениальности: длинная проволока, один конец которой опускали на дно озера при помощи грузила, к другому концу крепили карандаш, который фиксировал волнения.

Ученые совершили важные теоретические открытия в отраслях научного знания. Свою работу они рассматривали как боевое задание. Сотрудники Физтеха работали вместе со всей страной, с каждым днем приближая день Победы.

Характеризуя подвиг ученых Ленинграда, А.Ф. Иоффе писал: «С первых же дней Отечественной войны ленинградские ученые отдали себя целиком служению обороне. Сотни изобретенных новых боевых средств посыпались из лабораторий и заводов… Нигде и никогда я не видел таких стремительных темпов перехода научных идей в практику, как в Ленинграде в месяцы войны… Работа филиала (ЛФТИ), тесно связанная с требованиями Ленинградского фронта, дала много ценного и для обороны Союза в целом».

Участники проекта остались под впечатлением от посещения научно-исследовательского института. Они увидели, как теоретические открытия применяются на практике, а ученые работают над важными задачами.

Команда продолжает исторические изыскания, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

Директор библиотеки

Наталья Вячеславовна Емельянова

.jfif)