Сквозь время и атмосферу: путешествие вглубь метеорологии

Автор:

Кривошей Владислав Игоревич,

студент группы ОУИТб М12-24-1,

направления Менеджмент, направленность Проектный менеджмент

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Руководители:

Владимирова Наталия Андреевна,

ассистент кафедры Медиакоммуникаций и рекламы;

Емельянова Наталья Вячеславовна

директор библиотеки,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Сквозь время и атмосферу: путешествие вглубь метеорологии

9 апреля, я и моя группа в рамках реализации проекта Минобрнауки России «Без срока давности» и серии публикаций «Научный полк» посетили интересное место. Это было главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова, основанная в 1849 г., которое располагается на улице Карбышева, дом 7 и является старейшим метеорологическим учреждение в России.

Провела нам экскурсию по данной обсерватории – Марина Августиновна Трубина, главный специалист Отдела динамической метеорологии и климатологии, кандидат географических наук, почетный работник Минобразования и науки, почетный работник Гидрометслужбы, действительный член РГО. Она показала нашей группе обсерваторию и рассказала о том, что представляет из себя наука, ведущая наблюдение за погодой. Уж поверьте история этого места отнюдь не скучная, как может показаться.

По ходу наше экскурсии она поведала об истории данного места, а также о том, как научные работники внесли свой вклад не только для данной обсерватории, но и для самой науки по метеорологии и геофизики. Среди них можно обозначить следующих лиц, такие как: Адольф Яковлевич Купфер, Александр Иванович Воейков, Генрих Иванович Вильд и другие важные персоны, проводящие исследования климата, физики и метеорологии. Также наша группа смогла увидеть своими глазами различные приборы по измерению тех или иных погодных условий, будь то сила воздуха или же его температура. Они были расставлены в хронологическом порядке от XIX века вплоть до конца времени СССР.

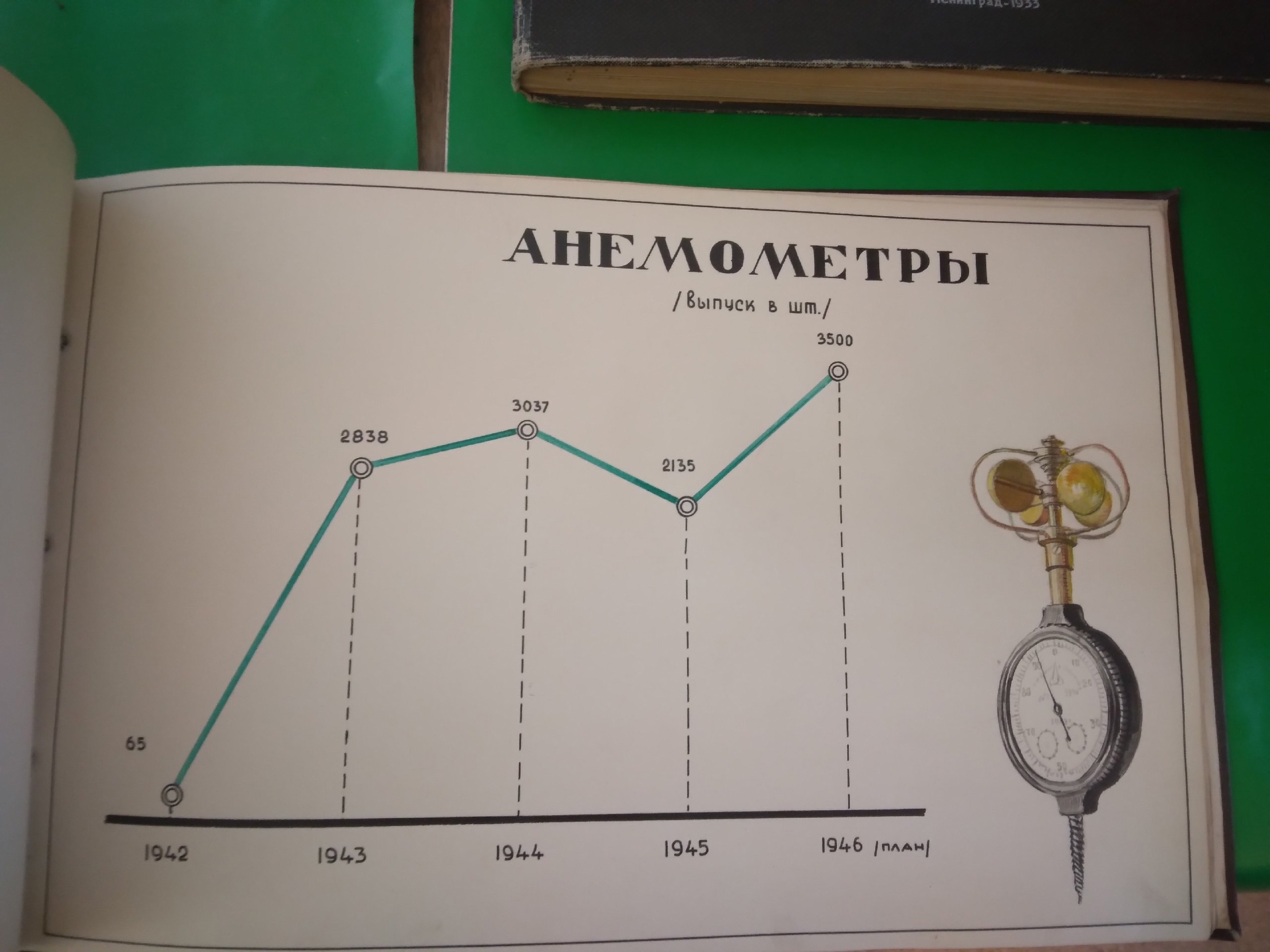

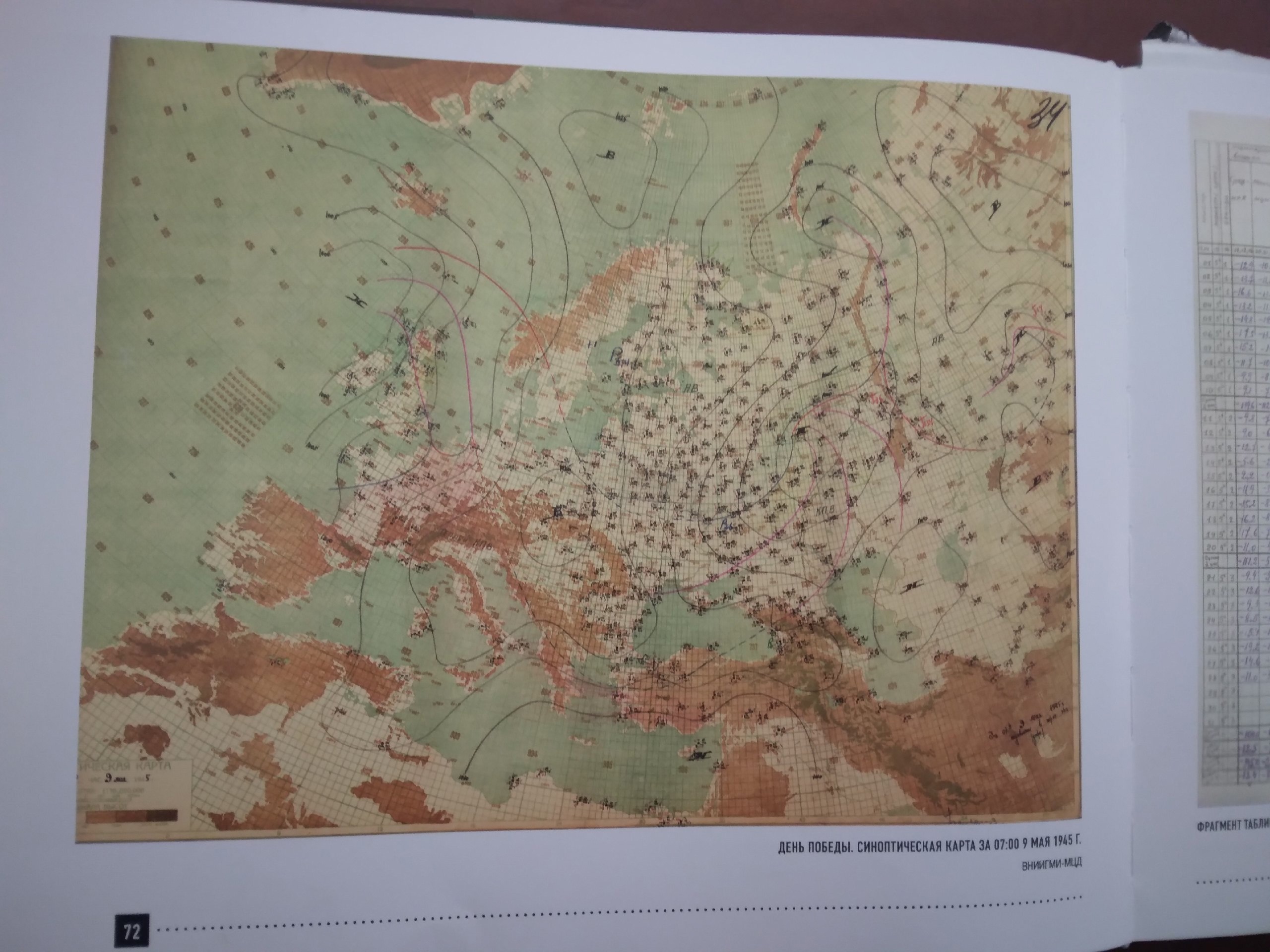

Специальной комнате, в котором и были расставлены все данные устройства были ещё различные записи и атласы, различные виды карт нашей России. Каждая из них показывала охват ветров из северного или же из южного направление, и даже примерный радиус охваты надвигающейся погоды. Любопытно было и то, что данные рисунки и записи были фиксированы карандашом, а любая неточность подлежало к полному переписыванию и замене начертаний осадков. Касаемо первого были представлены отчёты того, как проходил процесс изучения погодных условий и высчитывали примерные осадки, температуру, силу ветров и их направленность из сторон свет. Всё это было представлено в особых книгах в печатном издании. Однако сами экземпляры были не из лучшего вида, ведь с учётом их «древности» они более-менее хорошо сохранились, не забывая также о том, что данная обсерватория пережила затопление в подвальном хранилище. Данная катастрофа не только усугубила состояние здания, но и чуть ли не уничтожила своей стихией ряд книжных записей, чьё восстановление было чуть ли невозможным. Благо большую часть экземпляров удалось восстановить.

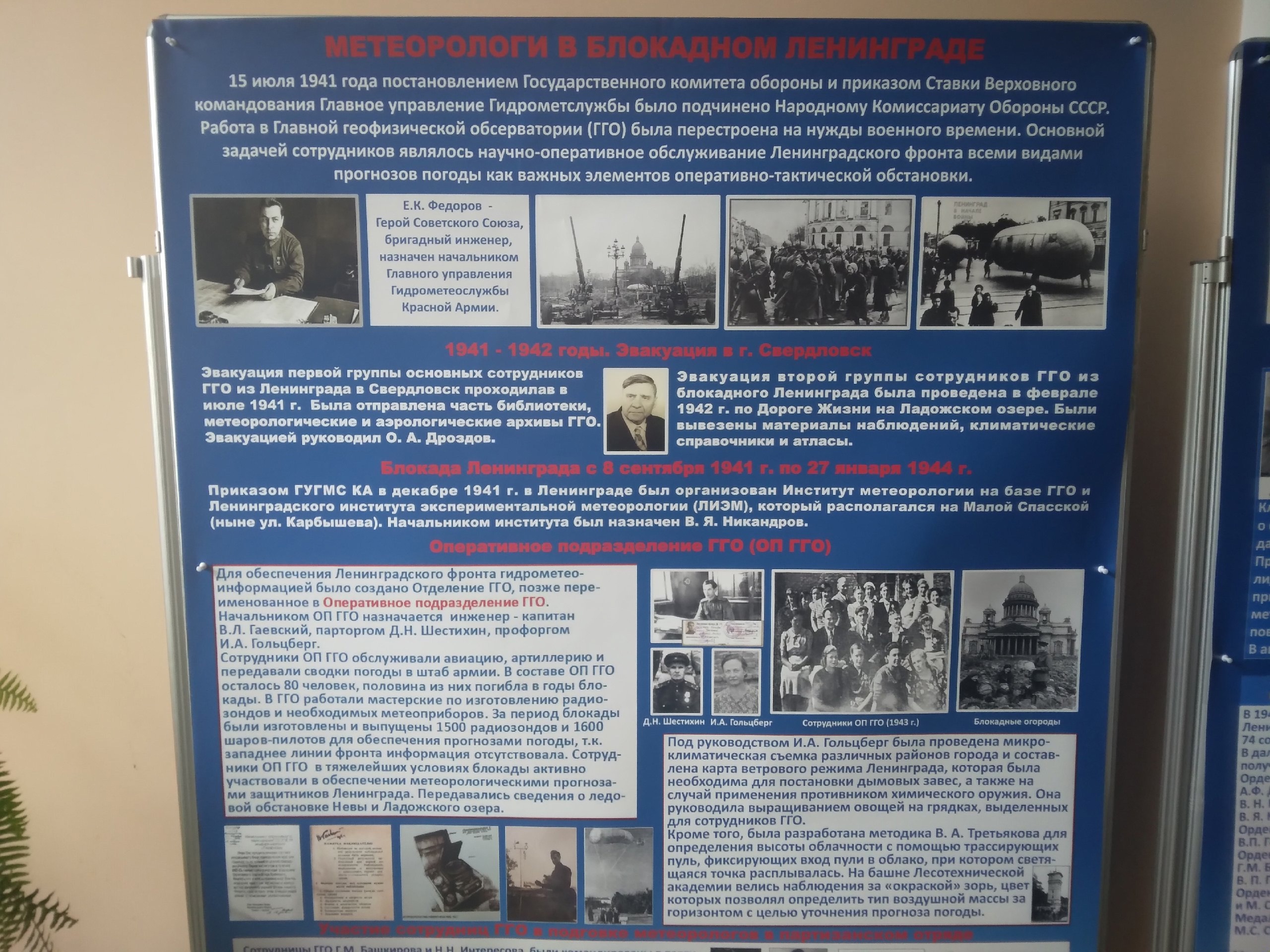

В заключении данной экскурсии, наш экскурсовод Марина Августиновна представила нам особые виды экспонатов, посвящённых времени Блокады Ленинграда. Эта часть истории оказалось очень непростой, ввиду важности и мрачности того, какие же события переживали люди в Ленинграде. Однако и в этом периоде времени учёные в сфере геофизики принесли свой вклад. Так, например, можно выделить небезызвестную дорогу Жизни, которая проходила через Ладожское озеро. В их задачу входило выявить приливы и отливы в данном участке для того, чтобы было более безопасно перевозить военное вооружения.

В первые месяцы блокады сотрудники ГГО работали на 23 линии Васильевского острова в историческом здании. Немцы обстреливали Ленинград по определенным кварталам, и О.А. Дроздов даже пытался прогнозировать, когда будет обстрел района, где находилось здание ГГО для того, чтобы можно было заранее спуститься в бомбоубежище. По воспоминаниям одной из сотрудниц ГГО, 6 ноября 1941 г. крупнокалиберный снаряд попал в здание ГГО, пробил несколько этажей, в том числе кабинет Е.С. Рубинштейн, которая только что вышла на собрание, посвященное годовщине Октябрьской революции. В 1942-ом году после создания ОП ГГО сотрудники перебрались на Малую Спасскую. Как и все жители города, они страдали от артобстрелов и бомбежек, к которым постепенно привыкли. Невозможно было привыкнуть к голоду, когда в 1942 г. норма выдачи хлеба уменьшилась до 250 г. для работающих и 125 г. для иждивенцев.

После эвакуации большей части сотрудников ГГО в Свердловск в ОП ГГО осталось около 90 человек, которые непосредственно обслуживали метеоинформацией Штаб Ленинградского фронта. После того как Павловская обсерватория (филиал ГГО) оказалась за линией фронта, в марте- апреле 1942 г. была сформирована Аэрологическая группа для запуска радиозондов и шаров-пилотов в Ленинграде. За период блокады было выпущено 1500 радиозондов и 1600 шаров-пилотов. По приказу ГУГМС КА, с 1943 г. также было организовано зондирование с использованием аэростатов воздушного заграждения. Днем наблюдения за нижней границей облаков проводились с помощью шаров-пилотов, а ночью с помощью трассирующих пуль по методике В.А. Третьякова, фиксирующей вход пули в облако, при котором светящаяся точка расплывалась. Сотрудники ОП ГГО оказывали помощь в производстве метеонаблюдений в партизанских отрядах. В 1943 г. в партизанскую бригаду в районе Пскова была переброшена инженер Г.М. Башкирова для подготовки метеонаблюдателей, передающих информацию о погоде в Ленинград. За выполнение этого задания Г.М. Башкирова была награждена «Орденом Красной Звезды».

По приказу ГУГМС КА, с 1943 г. также было организовано зондирование с использованием аэростатов воздушного заграждения. Днем наблюдения за нижней границей облаков проводились с помощью шаров-пилотов, а ночью с помощью трассирующих пуль по методике В.А. Третьякова, фиксирующей вход пули в облако, при котором светящаяся точка расплывалась. Сотрудники ОП ГГО оказывали помощь в производстве метеонаблюдений в партизанских отрядах. В 1943 г. в партизанскую бригаду в районе Пскова была переброшена инженер Г.М. Башкирова для подготовки метеонаблюдателей, передающих информацию о погоде в Ленинград. За выполнение этого задания Г.М. Башкирова была награждена «Орденом Красной Звезды».

На башне Лесотехнической академии в ясные дни велись наблюдения за окраской зорь, цветность которых позволяла определить тип воздушной массы за горизонтом с целью уточнения прогноза погоды. Этими вопросами занимались Троицкий В.Д. и Бартенева О.Д. и др. Исследования ветрового режима Ленинграда и его районирование провели В.Л. Гаевский и И.А. Гольцберг. Это было необходимо для постановки дымовых завес, а также на случай применения фашистами химического оружия. Совместно с гидрологами осуществлялась обслуживание по прогнозу погоды и состоянию льда на Ладожском озере, через которое проходила Дорога Жизни. Один из активных участников этих работ Б.П. Вейнберг скончался от голода в 1942 г.

Сотрудники ОП ГГО в годы блокады общались с коллегами из Физико-технического института (ФИЗТЕХ), Политехнического института и Лесотехнической академии, которые также работали на армию. Например, в Политехе была создана установка по созданию пищевой целлюлозы, которую добавляли в хлеб. В ФИЗТЕХе при участии А.И. Иоффе и А.П. Александрова была создана система по размагничиванию мин.

Сотрудница ГГО Е.П. Полякова окончила аспирантуру в Ленинградском университете сразу после начала войны, но диссертацию защитить не успела. В 1943 г. она узнала, что Ученый совет ФИЗТЕХа принимает к защите диссертации, поэтому она подала туда свою работу и документы на защиту кандидатской диссертации по атмосферной оптике. Председатель Ученого совета П.П. Кобеко с трудом собрал членов совета, т.к. в этот день они получали продуктовые карточки на Невском проспекте и пешком добирались на защиту до Лесного; защита прошла успешно.

В 1943 г. командование Ленинградского фронта наградило благодарственной грамотой сотрудников ОП ГГО за работу в период 1942-1943 гг. Одними из первых сотрудники подразделения были награждены медалями «За оборону Ленинграда». В конец показали фотографии группы учёных, которые внесли свой вклад в метеорологию и геофизику во времена Великой Отечественной войны.

Примерно по такой программе прошла данная экскурсия в Главной Геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова. Марина Августиновна рассказала нашей группе не только об истории данного место, но и об уникальной науке геофизики и метеорологии. И мы всеми участники были её очень благодарны за проведённую программу. Спасибо.