ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева

Авторы:

Вагина Юлия

Великородных Дмитрий

Евстигнеев Максим

Денисова Софья

Быченкова Елизавета

студенты группы ОКИГб-МК01-24-1,

направления Медиакоммуникации,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Руководители:

Владимирова Наталия Андреевна

ассистент кафедры Медиакоммуникаций и рекламы;

Емельянова Наталья Вячеславовна

директор библиотеки,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева: неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне

Недавно студентам нашей группы в рамках реализации проекта Минобрнауки России «Без срока давности» и серии публикаций «Научный полк» посчастливилось побывать в музее метрологии им. Д.И. Менделеева. Поэтому мы хотим поделиться впечатлениями, полученными во время экскурсии.

Метрология, наука о измерениях, охватывает все аспекты, связанные с величинами, и обеспечивает основу для согласованности и точности данных в различных областях, начиная от науки и техники и заканчивая повседневной жизнью.

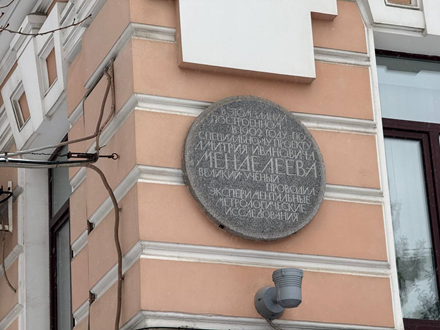

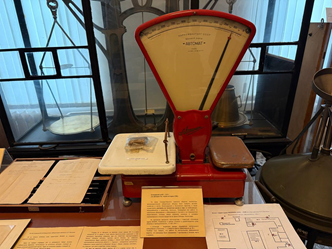

Датой основания ВНИИМ им. Д. И. Менделеева считается 16 июня 1842 г., когда по Указу Николая I в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости было основано первое метрологическое учреждение России – Депо образцовых мер и весов. Одним из первых экспонатов, который привлекает внимание посетителей, являются старинные образцовые меры, весы. Эти предметы, которые когда-то были основными инструментами для измерений, сегодня выглядят как артефакты из прошлого. Они напоминают о том, как далеко продвинулась наука и технологии. Российские фунты и золотники, ведра и четверики, аршины и сажени, западноевропейские фунты и футы, китайские ляны, египетские ротли, американские пинты и галлоны – всё это можно увидеть в экспозиции метрологического музея им. Д.И. Менделеева. Глядя на эти экспонаты, понимаешь, что точность измерений всегда была важна для человечества.

|

|

|

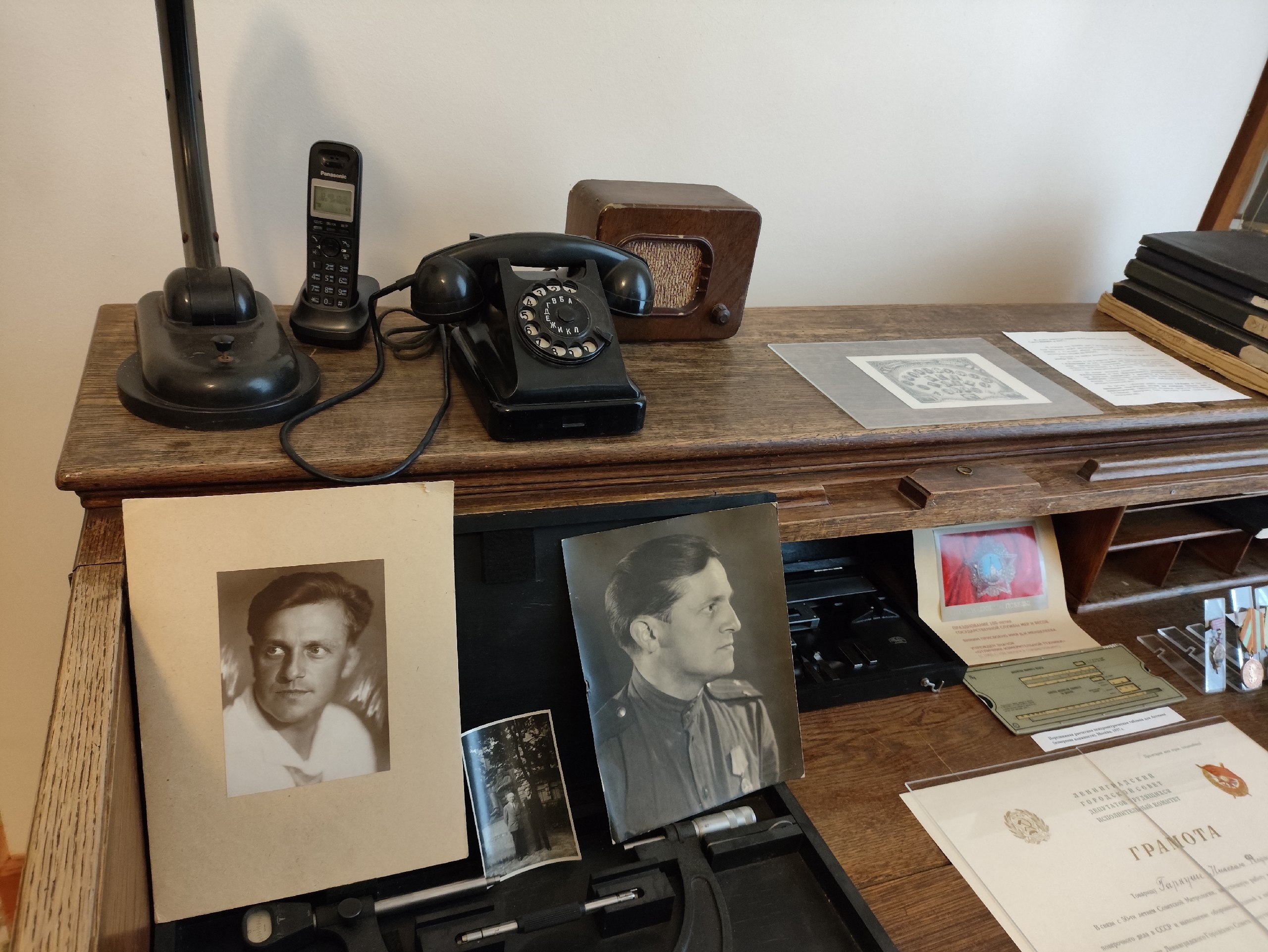

Больше всего нас поразил мемориальный служебный кабинет Д.И. Менделеева. Он расположен в Главном здании Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д.И. Менделеева. Перед тем, как зайти в это место, можно пройти по коридору и рассмотреть многочисленные портреты друзей и товарищей научной деятельности. В кабинете сохранены те предметы быта, научной деятельности, которыми пользовался учёный.

От экскурсовода мы узнали, что в годы Великой Отечественной войны музей был закрыт. Музей был вновь открыт для посетителей 1 января 1946 года. Мемориальная обстановка кабинета была воссоздана в 1969 году Тамарой Федоровной Гапеевой. Так, кабинет стал иметь такой же вид, как при жизни учёного: письменный стол, рабочее кресло, диван, книжный шкаф, трюмо, камин - всё это подлинное. Заходя в это помещение, удивляешься тому, насколько сохранено рабочее пространство Д.И.Менделеева. На столе можно рассмотреть его пенсне, лупу, которые он использовал при исследованиях. Также после 1907 года в музей поступил живописный портрет Д.И. Менделеева, который был выполнен по заказу Главной палаты мер и весов художниками О.В. и Н.А. Бруни в 1909-1911 гг. В кабинете находится ваза Севрского фарфора, презентованная правительством Франции академику Б.С. Якоби за активное участие в работе Международной метрической комиссии (1870-1872), связана с важнейшим событием – подписанием в 1875 году первого межправительственного соглашения в области метрологии. Этот экспонат имеет довольно интересный тёмно-синий цвет, который привлекает внимание. В кабинете учёного, точнее в отдельной комнате, размещены различные измерительные приборы. Каждый из них имеет свою особенность и определённое назначение. Мы с большим интересом рассматривали приборы, весы и удивлялись тому, какие сложные механизмы встроены в них.

|

|

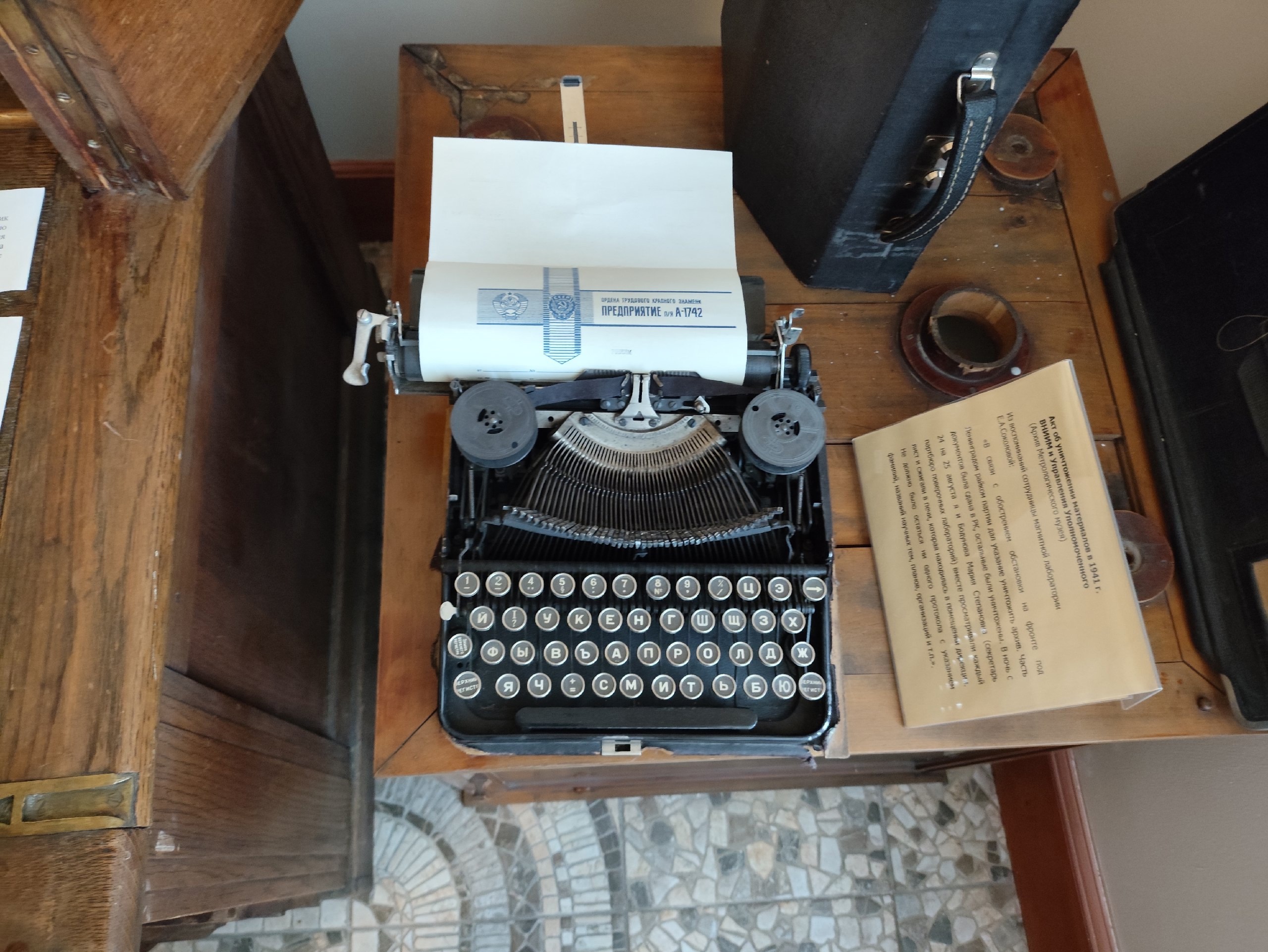

В годы Великой Отечественной войны музей не переставал работать. Безусловно, его деятельность была нарушена, но ненадолго. Оставшиеся в осаждённом Ленинграде метрологи и исследователи оказывали всемерную помощь фронту и организациям, работавшим для фронта. В основном работа учёных была направлена на разработку новых методов измерений для артиллерии, авиации. Все трудились без отдыха, с перерывом на время бомбёжек и артобстрелов. В 1941 году на музей обрушилось 178 зажигательных бомб. В самом здании представлена карта отдельных участков со следами снарядов. Интересный факт, который был услышан нами от экскурсовода, состоял в том, что во время бомбёжки погиб всего один человек. Это в очередной раз доказывает силу единства русского народа.

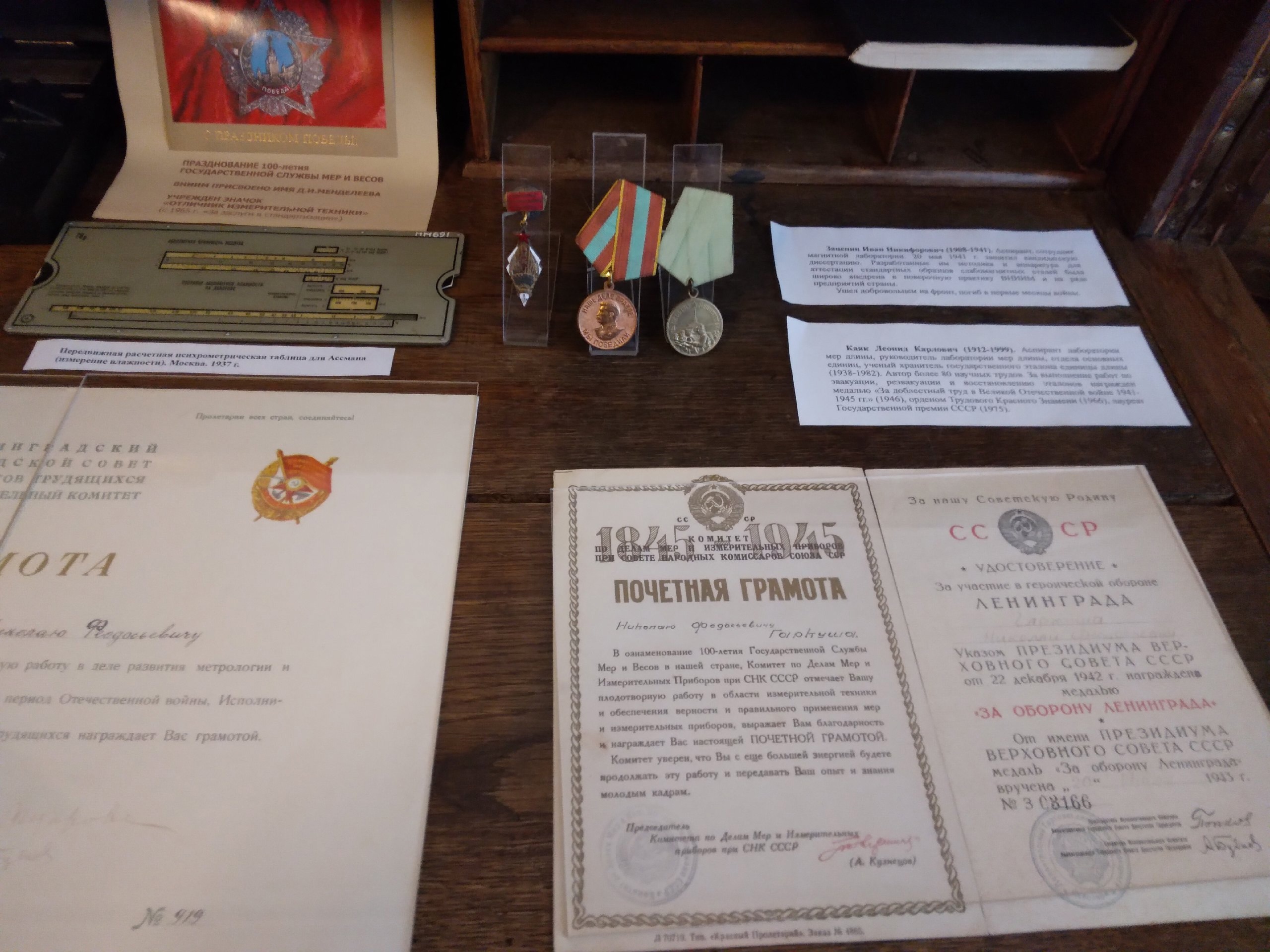

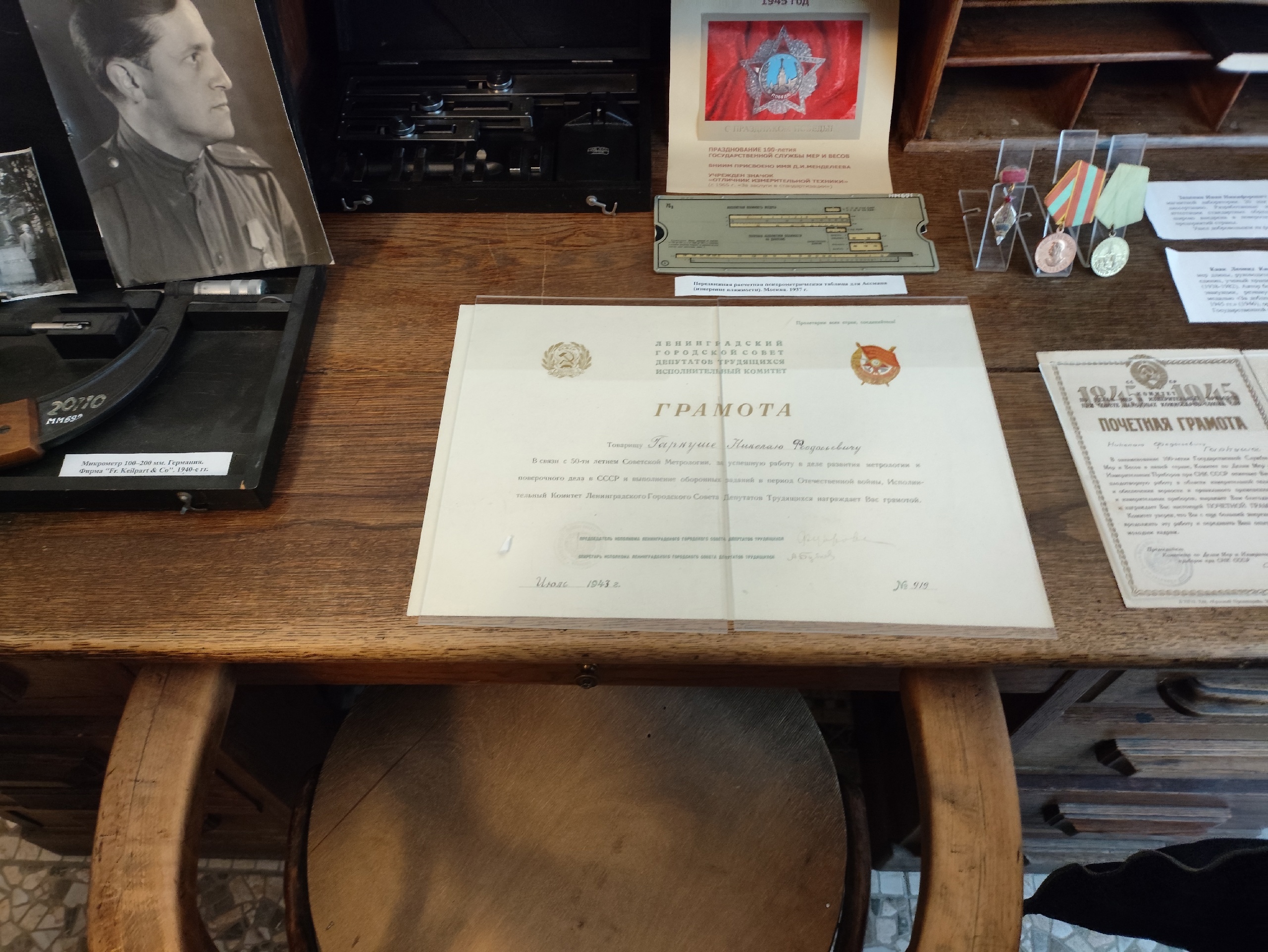

В маленьких витринах, в, казалось бы, простых на вид экспонатах хранились истории невероятного героизма, стойкости и самопожертвования людей, которые даже в самые страшные времена блокады Ленинграда не прекращали работать во имя науки и спасения жизней.

Каждый экспонат музея рассказывал о жизни людей в те ужасные годы, о том, как несмотря на холод, голод, постоянные бомбардировки, ленинградцы продолжали выполнять свой долг. Мы ожидали увидеть лишь приборы и инструменты, связанные с метрологией, но в итоге погрузились в истории людей, чьи усилия помогли городу выстоять. Атмосфера музея пропитана духом того времени – казалось, что стены хранят воспоминания, а каждый экспонат словно говорит со своими посетителями.

|

|

|

Одним из самых запомнившихся экспонатов стали знаменитые блокадные спички. Мы узнали, что в химической лаборатории ВНИИМ разработали особое вещество, благодаря которому их производство достигало 10 000 штук в день. Спички были не просто предметом быта – они символизировали надежду. Их изготовление шло под грохот снарядов, а каждый рабочий понимал, насколько важно обеспечить горожан этим жизненно необходимым предметом. Мы представили, как в кромешной тьме блокадных квартир люди зажигали их, чувствуя тепло, пусть даже кратковременное, но такое необходимое. Эти спички могли означать спасение – они позволяли разжечь печь, согреть воду, приготовить нехитрую еду.

Не менее важной разработкой стал заменитель сахара – «дульцин». В условиях катастрофической нехватки продовольствия ученые нашли способ хоть немного облегчить страдания горожан. Этот искусственный подсластитель помогал людям выжить, а в госпиталях – поддерживать силы раненых бойцов. Мы пытались представить, каково это – жить без привычных нам вкусовых ощущений, без сладкого чая или конфет, и как велико было значение этой находки для блокадников. В музее мы увидели образцы упаковки «дульцина» – крохотные пакетики, которые спасали жизни.

Военные разработки ученых ВНИИМ также потрясли нас. Мы узнали, что профессор А.К. Колосов разработал светящиеся краски, которые использовались на кораблях Балтийского флота. Они позволяли обходиться без электрического освещения, что было критично для светомаскировки. Оставшиеся от производства краски отходы пошли на изготовление значков «Светлячок», которые помогали людям не сталкиваться в кромешной темноте. Мы даже смогли подержать в руках один из таких значков – крошечный артефакт, в котором воплотились смекалка и забота о людях.

Особую важность в те годы имела деятельность метрологов. Контроль за точностью весов на хлебозаводах был не просто формальностью – он обеспечивал людям их законные 125 граммов хлеба, единственную норму выживания для многих. Мы были поражены рассказами о том, как инспекторы ходили по булочным, фиксировали обмеры и направляли протоколы в прокуратуру. Эти люди фактически боролись за жизнь каждого ленинградца, не давая возможности недобросовестным работникам лишать людей их последней надежды на еду.

|

|

Сотрудники ВНИИМ трудились под непрекращающимися обстрелами. Воспоминания руководителя лаборатории времени В.Л. Лассана, который описывал, как снаряды пробивали стены лабораторий, звучали особенно страшно. Мы узнали, что одна из работниц института погибла, когда снаряд попал в здание. Несмотря на эти ужасающие условия, институт продолжал работать, а ученые каждый день выходили на службу, понимая, что их работа – залог спасения тысяч жизней. Мы видели фотографии разрушенных зданий, обгоревших документов, но при этом понимали: даже под огнём врага научный труд не останавливался.

Особенно трогательным моментом стало посещение экспозиции, посвящённой тем, кто пережил блокаду, работая в институте. Мы увидели фотографии этих людей, их личные вещи и письма. Осознание того, что эти лица – не просто имена в учебниках, а реальные люди, которые не сдавались, вызывало в нас глубокое уважение и гордость. Многие из нас впервые осознали, насколько велика была роль учёных в те страшные годы.

Экскурсия в музей ВНИИМ изменила наше восприятие истории. Мы осознали, что даже в самые страшные времена научные знания, труд и преданность своему делу могут спасать жизни. Мы вышли из музея с тяжелыми, но важными мыслями, с чувством благодарности и осознанием того, что память о подвигах ленинградцев необходимо хранить и передавать будущим поколениям. Каждый из нас вынес из этой поездки что-то своё – кто-то задумался о силе науки, кто-то – о том, насколько ценно каждое усилие, приложенное к общей борьбе. Но все мы почувствовали одно: память о тех, кто сражался за жизнь и науку в блокадном Ленинграде, не должна быть забыта. Мы долго обсуждали увиденное и услышанное, а когда вышли на улицу, вдруг осознали, как нам повезло жить в мире, где есть свет, еда и безопасность. Это ощущение благодарности и ответственности останется с нами надолго.  На выходе из музея мы еще раз взглянули на его здание. Оно было свидетелем тех страшных лет, оно пережило войну, как и люди, которые здесь работали. Каждый кирпич, каждый уголок хранил воспоминания о тех, кто не сдался, кто продолжал трудиться, несмотря на все ужасы блокады. И, уходя, мы понимали: такие места необходимы, чтобы мы помнили, какой ценой досталась победа, и чтобы никогда не повторились те страшные времена.

На выходе из музея мы еще раз взглянули на его здание. Оно было свидетелем тех страшных лет, оно пережило войну, как и люди, которые здесь работали. Каждый кирпич, каждый уголок хранил воспоминания о тех, кто не сдался, кто продолжал трудиться, несмотря на все ужасы блокады. И, уходя, мы понимали: такие места необходимы, чтобы мы помнили, какой ценой досталась победа, и чтобы никогда не повторились те страшные времена.